Home › Foren › Selbsthilfe und Genesungsbegleitung (öffentlich) › Notizen von Mowa – Teil 3

- Dieses Thema hat 1682 Antworten sowie 44 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 7 Monate von

Mowa aktualisiert.

Mowa aktualisiert.

-

AutorBeiträge

-

26/01/2023 um 3:14 Uhr #264694

Hallo liebe Foris,

hier kommt Teil 3 meines persönlichen Blogs. Der Anlass ist wie bei Teil 2 ein Fehler im Beitragszähler der Forensoftware, wodurch verschluckte Beiträge mitgezählt und leere Seiten generiert werden.

Bevor Prof. Klimke das neue Forum zur Verfügung gestellt hat, war ich zwischen Juni 2012 und September 2018 im KNS-Forum aktiv. Meinen ersten Beitrag dort findet Ihr hier: …kompetenznetz-schizophrenie.info/forum/index.php?action=vthread&forum=2&topic=7575.

Teil 1 des Blogs, geführt vom 18.11.2018 bis zum 26.01.2021, findet Ihr hier: https://schizophrenie-online.com/forums/Thema/notizen-von-mowa/.

Teil 2 des Blogs, geführt vom 26.01.2021 bis zum 25.01.2023, findet Ihr hier: https://schizophrenie-online.com/forums/Thema/notizen-von-mowa-teil-2/.

Liebe Grüße,

Mowa26/01/2023 um 7:02 Uhr #264707Hier nochmal der Entwurf meines Erfahrungsberichts, der als „personal story“ bei Mad In America eingereicht wird. Ich werde nur noch diesen Post hier in Teil 3 meines Blogs aktualisieren und nicht mehr den entsprechenden Post in Teil 2, da ich den Thread heute Morgen geschlossen habe…

Gemeinsam leben – mit mehr Resilienz und weniger Psychopharmaka

Von Mowa

Englischübersetzung von J. W.Stand: 07.02.2023 um 04:55 Uhr

1795 WörterNatürlich kann jeder Mensch resilienter und gesünder werden. Ich kann das auch. Trotz meiner Diagnose Schizophrenie. Es ärgert mich, wenn manche Expert:innen meinen, Schizophrenie sei unheilbar, genetisch bedingt und könne nur mit vielen Neuroleptika und anderen Psychopharmaka behandelt werden, und zwar für den Rest des Lebens. Ich protestiere. Denn meine eigenen Erfahrungen haben mir gezeigt, dass ich durch gezielte Übungen die psychotischen Frühsymptome immer früher und subtiler erkennen und abklingen lassen kann, selbst Wahn! Dies ist meine persönliche Geschichte der Recovery, die ich seit dem Ausbruch meiner ersten psychotischen Episode im Sommer 2010 aktiv gestalte.

Mein Ziel ist, dauerhaft selbstbestimmt und frei von Psychopharmaka zu leben. Seit über drei Jahren nehme ich jetzt meine individuell ermittelte niedrigst mögliche Dosis an Neuroleptika, 1 mg Aripiprazol täglich, ein und werde immer stabiler und lebendiger. Die Lebenszeit, die ich gesund verbringen kann, setze ich gerne ein für mehr Inklusion, Diversität, Gleichstellung und Menschenrechte. Im Jahr 2022 war ich die Gesamtkoordinatorin der Mental Health Awareness Week – ein Gemeinschaftsprojekt der Max-Planck-Gesellschaft (MPG), einer führenden deutschen Forschungsorganisation mit ihren rund 86 Max-Planck-Instituten und Forschungseinrichtungen – die vom 10. Oktober, dem Welttag der psychischen Gesundheit, bis zum 14. Oktober lief (1). Die Online-Veranstaltung bot Vorträge und Workshops zu einer breiten Palette von Themen der psychischen Gesundheit, von der Prävention bis zur Inklusion. Mit bis zu 1900 Teilnehmenden und mehr als 60 unterstützenden Institutionen, sowohl MPG-intern als auch MPG-extern, war die Woche ein großer Erfolg. Daneben bin ich Betriebsratsvorsitzende und Beauftragte für Betriebliches Gesundheitsmanagement am Max-Planck-Institut für medizinische Forschung in Heidelberg, sowie Vorstandsmitglied des Asylarbeitskreises Heidelberg e. V., eines gemeinnützigen Vereins für Geflüchtetenhilfe und Mitglied im Heidelberger Beschwerdechor e. V., einem Inklusionschor. Als Privatperson bin ich Ehefrau, Tochter und Schwester. Es sind vor allem die Menschen, von denen ich umgeben bin und die mich unterstützen, die zu meinem persönlichen Genesungsprozess entscheidend beigetragen haben. Dafür bin ich unfassbar dankbar.

In den ersten sechs Jahren nach meiner Erstdiagnose sah die Realität in meinem Leben noch ganz anders aus. Ich nahm 15 mg Aripiprazol täglich ein, was für die Erhaltungstherapie empfohlen wird (2) und somit das 15-fache meiner derzeitigen niedrigst möglichen Aripiprazoldosis beträgt – trotz schwerwiegender Nebenwirkungen wie Gedanken- und Gefühlslosigkeit, Antriebslosigkeit und mangelndes Sättigungsgefühl (was zu Adipositas führte). Damals erklärten mich die Psychiater:innen für gesund, schließlich war ich frei von Rückfällen und ging einem Vollzeitjob nach. Sie hielten die (Neben-)Wirkungen der Medikamente für Symptome der Schizophrenie. Heute ist mir klar, dass ich damals geradeso meine Selbstständigkeit bewahren konnte, um in der Gesellschaft nicht als problematisch, bedürftig oder bemitleidenswert aufzufallen. Als die Übermedikation mich daran hinderte, Probleme zu erkennen, war es ganz so, als hätte ich keine Probleme, also machte ich auch keine Probleme. So wurde ich zu einem unproblematischen, unsichtbaren Wesen und führte ein Schattendasein am Rande der Gesellschaft.

Dann, als ich 2016 meinen systematischen Selbstversuch startete, so weit wie möglich ohne Psychopharmaka zu leben, gab es von meiner damaligen Psychiaterin keine Unterstützung, im Gegenteil. Selbst eine Reduktion auf 10 mg Aripiprazol täglich wurde misstrauisch beäugt, und ein weiterer Reduktionsschritt wurde mir verwehrt. Bis ich sie nicht mehr aufsuchte und begann, mich aus eigener Kraft in mein Leben zurückzukämpfen. Meine beiden ersten Absetzversuche – in der Zwischenzeit hatte ich endlich einen Psychiater und einen Psychotherapeuten gefunden, die mich und meinen Selbstversuch auf Augenhöhe begleiteten – endeten 2018 bzw. 2019 in der Klinik. Mein Schwerbehindertenstatus wurde daraufhin befristet anerkannt, was mir etwas Schutz im Arbeitsverhältnis gibt und zum Beispiel eine Kündigung geringfügig erschwert. Erst durch diese Erfahrungen mit dem Absetzen konnte ich wissen, wie frei ich von Psychopharmaka sein konnte und wie sich die ersten psychotischen Symptome in mir anbahnten. Nach meinem dritten Absetzversuch begann ich, meine niedrigst mögliche Dosis an Neuroleptika zu ermitteln. Eine Dosis, bei der ich so wenig (Neben-)Wirkungen wie möglich hatte und gleichzeitig stabil blieb. Etwas Besseres konnte mir nicht passieren, und bis heute lerne ich, Veränderungen in meiner Wahrnehmung, meinem Denken, Fühlen und Handeln immer früher und subtiler zu erkennen. Ich lerne, Absetzsymptome von meiner Anfälligkeit für Stress und Psychosen zu unterscheiden. Ich lerne, die schützende Wirkung von Neuroleptika nach und nach durch meine eigene Resilienz zu ersetzen und zu LEBEN – so intensiv wie möglich.

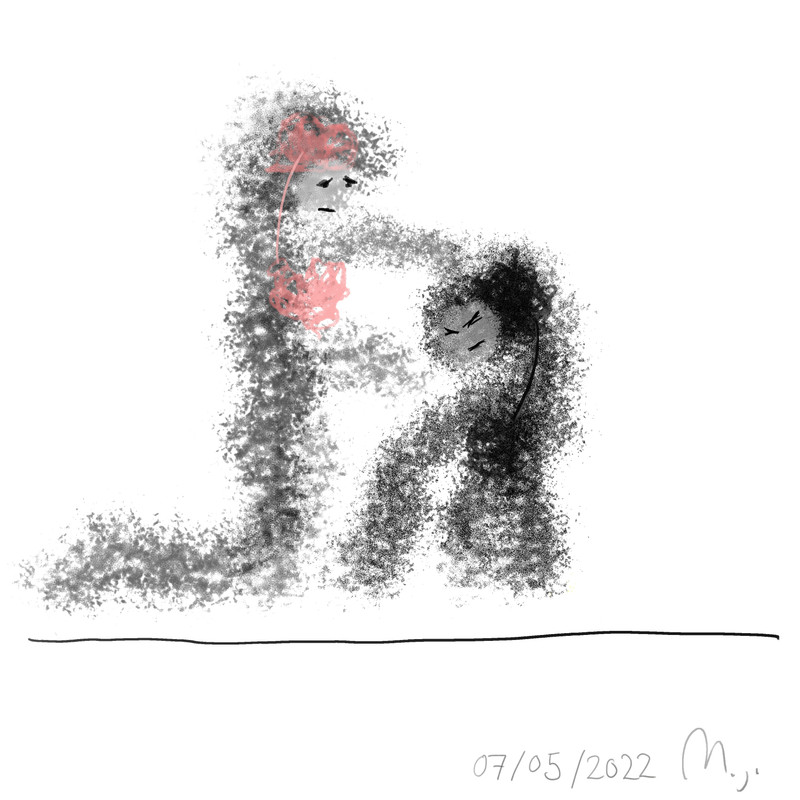

Digital, Februar 2022.Für mich ist Schizophrenie ein Problem der Informationsverknüpfung: Es gibt zu wenige Informationen im eigenen Gehirn und in der Umwelt, die auf eine Weise verknüpft sind, die Gesundheit und Lebenswillen fördern. Neuroleptika unterbinden die Verknüpfung von Informationen, unabhängig davon, ob sie gesundheitsfördernd oder krankmachend sind. Gedanken, Gefühle und Handlungen werden wahllos verschüttet und mit ihnen das Wesen der Person, die mit Übermedikation behandelt wird. Ich kann heute kaum glauben, in welch große Urteils- und Handlungsunfähigkeit ich durch Neuroleptika künstlich versetzt wurde. Es war, als wäre ich meines Ichs beraubt und entmenschlicht worden. Dennoch sagten mir meine damaligen Psychiater:innen, dass ich gesund sei und dass die Neuroleptika gut für mich seien. Gut für mich? Oder meinten sie gut für sich selbst, weil ich vorbildlich compliant und damit auch pflegeleicht war?

Die große Herausforderung besteht meiner Meinung nach darin, dass diese Situation nicht einfach durch ein kollektives abruptes Absetzen von Neuroleptika oder Psychopharmaka gelöst werden kann. Denn weniger Medikamenteneinsatz bedeutet mehr nichtmedikamentöse Interventionen zur Bewältigung von Stress und Psychosen. Mir scheint, dass genau hier die gesamtgesellschaftliche Überforderung in der Ersten Welt beginnt, wo einerseits Psychopharmaka im Überfluss verfügbar sind und andererseits nichtmedikamentöse Therapiemöglichkeiten unzureichend sind. Wenn Schizophreniebetroffne, die mit (zu) vielen Medikamenten behandelt werden, diese wegen der unerträglichen (Neben-)Wirkungen ohne therapeutische Begleitung absetzen und sich selbst überlassen werden, kann es zu einem schweren Rückfall kommen. In der Folge werden sie in die Psychiatrie eingewiesen und mit noch mehr und noch stärkeren Medikamenten behandelt, was wiederum zu einem erneuten Absetzen der Medikamente führen kann. Der Teufelskreis aus Übermedikation, Absetzen und Rückfall kann den Betroffenen die Hoffnung auf eine Linderung ihres psychischen Leidens nehmen und endet nicht selten lebensbedrohlich, wenn nicht tödlich. Dabei sind bereits nichtmedikamentöse Ansätze bekannt, wie z.B. der Offene Dialog, der auf gegenseitiger Aufmerksamkeit und Wertschätzung aller Beteiligten auf Augenhöhe beruht und sich in der Prävention von Rückfällen als erfolgreich erwiesen hat (3). Deshalb ist für mich klar: Es braucht die Bereitschaft der gesamten Gesellschaft, d.h. nicht nur der Betroffenen, sondern auch von Angehörigen, Psychiater:innen, Therapeut:innen und anderen sorgenden Personen, aktiv und systematisch an sich zu arbeiten, einander so gut wie möglich zuzuhören und miteinander zu reden. Ohne diese gemeinsamen Bemühungen um ein soziales Miteinander auf Augenhöhe scheint mir eine Besserung oder (Teil-)Heilung der sogenannten Schizophrenie und von psychischen Erkrankungen im Allgemeinen kaum wahrscheinlich.

Resilienter zu werden bedeutet für mich, dass ich die Fragmente meiner Identität, die mir im Laufe meines Lebens abhandengekommen sind, sorgfältig und aufmerksam zu einem intakteren Ich zusammenfüge und dadurch immer besser mich selbst spüre. Was bin ich und warum? Wo ist mein Platz in dieser Welt? Ich blicke zurück auf die vergangenen Zeiten, bis sie sich wieder lebendig und warm anfühlen. Vielleicht nur für den Augenblick, vielleicht immer wieder, möglicherweise auch mein ganzes Leben lang. Ich glaube, dass es heilend und auch lebensnotwendig ist, in diesem Moment des Lebens sich selbst zu spüren und zusammenzuhalten. Eine einfache Übung hilft mir dabei, mit möglichst wenig Psychopharmaka bis heute stabil zu bleiben: (i) Mir bewusst machen, wie es mir geht und warum und (ii) dabei bewusst überprüfen, ob und wie stark die Gedanken, Gefühle und Handlungen psychotisch sind. Wenn ich zum Beispiel zu Hause plötzlich einen lauten Knall höre und daraufhin für einen kurzen Moment Angst verspüre, halte ich das Geschehen für einen Moment inne und fasse innerlich zusammen, was passiert ist: Der Knall kam plötzlich, die Quelle war offensichtlich die benachbarte Baustelle. Es ist in Ordnung, dass ich einen Moment lang Angst hatte, und jetzt keine mehr habe, weil von der Baustelle keine Gefahr ausgeht. Ich kann mich jetzt wieder entspannen, denn ich bin nicht psychotisch.

Das heißt, ich mache mir die aktuellen Prozesse in meinem Kopf bewusst, sowohl Gedanken als auch Gefühle, und den Kontext, in dem sie entstanden sind. Auf diese Weise grenze ich die Gedanken, die Gefühle und den Kontext innerlich für mich ein, was mir Sicherheit gibt, und ich kann das, was mir bewusst geworden ist, loslassen. Eine solche kognitive Übung kann sehr schnell in einem Augenblick abgeschlossen werden. Nach jahrelanger Übung geschieht dies bei mir meist automatisch, und die Wiederholung der Übung hat mir zuverlässig gezeigt, dass sich psychotische Frühsymptome gezielt zurückbilden lassen. Ich bezeichne die Wirkung dieser Übung als meinen redundanten mentalen Filter, im Gegensatz zum mentalen Hauptfilter, mit dem jeder Mensch ausgestattet ist und automatisch Informationen sortiert und filtert. Wenn mein mentaler Hauptfilter Anzeichen einer Störung zeigt, erkenne ich dies mit meinem redundanten mentalen Filter und kann den Hauptfilter sozusagen reparieren.

Resilienter zu werden bedeutet für mich also auch, wieder mehr Selbstkontrolle und -verantwortung zu erlangen. Ich muss die Kontrolle über und die Verantwortung für meine eigenen Gedanken, Gefühle und Handlungen zurückgewinnen, die sich – ausgelöst und verstärkt durch die Psychosen – verselbständigt haben. Es gilt, das Kreisen der Gedanken, Gefühle und Handlungen um den eigenen Wahn und andere psychotische Symptome zu durchbrechen, ihre Chronifizierung aufzuhalten und sie zurückbilden zu lassen. Ich glaube, dass Menschen, bei denen eine Schizophrenie diagnostiziert wurde, umso weniger für Stress und Psychosen anfällig werden, je intakter, selbstkontrollierter und -verantworteter das eigene Ich wird. Solche Erfahrungen der Recovery und Resilienz mache nicht nur ich, sondern auch mein Mann. Mein Mann hat ebenfalls Erfahrung mit mehrfachen Psychosen und lebt bereits im 13. Jahr frei von Psychopharmaka und dem psychiatrischen Versorgungssystem. Mein Mann geht dabei erfolgreich seinen individuellen Weg, der sich von meinem individuellen Weg unterscheidet.

Digital, Mai 2022.Aufgrund dieser sich häufenden persönlichen Beobachtungen fällt es mir schwer zu verstehen, warum bis heute die Forschung zur Schizophrenie den Fokus so stark auf die Genetik setzt (4), warum die Versorgung betroffener Menschen vor allem mit Neuroleptika erfolgt (5) und warum das Wissen und die Erfahrungen der betroffenen Menschen selbst kaum dabei berücksichtigt werden. Wenn wir eine erhöhte Anfälligkeit für Stress und Psychosen haben, dann hat das immer Ursachen, die so individuell sind wie wir selbst. Um eine Besserung oder (Teil-)Heilung zu erreichen, ist es notwendig, Versorgungsstrukturen zugänglich zu machen und die Ursachen individuell zu ermitteln, damit wir als Betroffene gemeinsam mit Psychiater:innen, Therapeut:innen und anderen Fachkräften im Gesundheitswesen daran arbeiten können. Das Ziel jeder Therapie sollte sein, dass wir möglichst selbstständig unseren eigenen Weg im Leben beschreiten können. Ich bin davon überzeugt, dass Menschen umso weniger psychische Probleme haben werden, je mehr sie so wahrgenommen und wertgeschätzt werden, wie sie sind und sein wollen.

Eine Übermedikation mit Neuroleptika und Psychopharmaka im Allgemeinen kann die echten Ursachen von psychischen Problemen und Erkrankungen verschleiern, eine echte Heilung der Betroffenen verhindern und echtes soziales Miteinander zerstören. Wir sind als Menschen und Lebewesen auf der Erde alle aufeinander angewiesen. Körperlich, intellektuell und emotional. Daher braucht es die Bereitschaft von uns allen, voneinander und miteinander auf Augenhöhe zu lernen, eine resiliente Gemeinschaft zu bilden und gemeinsam zu leben.

Referenzen:

(1) …postdocnet.mpg.de/mental-health-awareness-week-2022.html

(2) …ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/abilify

(3) von Peter, S. et al. Dialogue as a response to the psychiatrization of society? Potentials of the Open Dialogue approach. Frontiers in Sociology 6 806437 (2021).

(4) Trubetskoy, V. et al. Mapping genomic loci implicates genes and synaptic biology in schizophrenia. Nature 604 (7906) 502 (2022).

(5) Correll U.C. et al. Systematic literature review of schizophrenia clinical practice guidelines on acute and maintenance management with antipsychotics. Schizophr 8 5 (2022).Kurz über mich:

(Hier kommt noch ein Profilbild von mir hin, das ich jetzt nicht verlinken kann, weil die Forensoftware fehlerhaft ist.)

Mowa wuchs in Japan, Deutschland und England auf und fühlt sich in einem internationalen Umfeld am wohlsten. Ihre Erfahrungen mit Psychosen und Übermedikation haben sie zu einer neuen Perspektive auf das Leben geführt. Ihre Interessen an Wissenschaft und Kunst helfen ihr sehr, da sie ihre Gedanken und Gefühle auf ihre komplementäre Weise anregen und klären. Mowa hat kürzlich an der Podiumsdiskussion „Mind (re) set: Stigma überwinden!“ teilgenommen.

(67 Wörter)-

Diese Antwort wurde vor 3 Jahren von

Mowa geändert.

Mowa geändert.

-

Diese Antwort wurde vor 3 Jahren von

Mowa geändert.

Mowa geändert.

-

Diese Antwort wurde vor 3 Jahren von

Mowa geändert.

Mowa geändert.

-

Diese Antwort wurde vor 3 Jahren von

Mowa geändert.

Mowa geändert.

-

Diese Antwort wurde vor 3 Jahren von

Mowa geändert.

Mowa geändert.

-

Diese Antwort wurde vor 3 Jahren von

Mowa geändert.

Mowa geändert.

-

Diese Antwort wurde vor 3 Jahren von

Mowa geändert.

Mowa geändert.

26/01/2023 um 17:22 Uhr #26484227/01/2023 um 6:16 Uhr #264965Vielen Dank, liebe @Freia! Ich freue mich wieder von Dir zu lesen und hoffe, dass es Dir gut geht.

Mein übersetzender Kollege und eine Kollegin haben mir bei der Überarbeitung geholfen. Ich schreibe seit einem Monat an diesem Erfahrungsbericht, und inzwischen finde ich ihn auch gut gelungen

28/01/2023 um 8:03 Uhr #265173

28/01/2023 um 8:03 Uhr #265173Gestern habe ich die Zustimmung von meinem Institut, dem Asylarbeitskreis und dem Beschwerdechor eingeholt, dass ich ihre Namen in meinem Artikel angeben darf.

Die Resonanz auf meinen Erfahrungsbericht war teilweise überwältigend, und ich freue mich über das positive Feedback meiner Leser:innen

Jetzt werde ich zum ersten Mal seit vielen Monaten wieder Sauerteigbrote backen

Wünsche allen ein gutes Wochenende!

28/01/2023 um 9:00 Uhr #265177 Anonym

Anonym

Dir liebe mowa ebenso ein schönes Wochenende und viel Freude beim Brot 🥪 backen.

LG Floeckchen

29/01/2023 um 7:30 Uhr #265356Vielen Dank, liebe Floeckchen. Das Sauerteigbrot ist lecker geworden, und das Backen hat mir richtig viel Freude bereitet

29/01/2023 um 7:55 Uhr #265361

29/01/2023 um 7:55 Uhr #265361 Anonym

Anonym

Das freut mich das muss was feines sein.

Ich habe mehrkorn Toastbrot weil ich mittlerweile max 1 Scheibe am Tag esse.

Schönen Sonntag erhol dich gut.

Ps dein Photo du siehst sehr lieb aus

29/01/2023 um 8:29 Uhr #265366Beim Notfalltermin bei meinem Psychiater vor knapp zwei Wochen sagte er mir sinngemäß, dass im Verlauf von Schizophreniebetroffenen ein Drittel der Betroffenen gut mit der Krankheit zurechtkommt, ein weiteres Drittel immer wieder Schwierigkeiten bekommt und das letzte Drittel dauerhafte Schwierigkeiten hat.

Außerdem sagte er, dass das erste Drittel in weitere Drittel unterteilt werden kann: Das erste Drittel hat keine Einschränkungen, das zweite hat wiederkehrende Einschränkungen, und das dritte hat dauerhafte Einschränkungen im Alltag.

Mein Psychiater würde mich in das zweite Unterdrittel des ersten Drittels einordnen, womit ich einverstanden bin. Ich wollte nur die Quelle für die Drittel-des-Drittels-Regel finden und habe noch einmal in der S3-Leitlinie nachgeschaut und den folgenden Abschnitt über den Verlauf gefunden:

1.4 Verlauf und Prognose

Erkrankungsbeginn

Dem Vollbild der Erkrankung geht in der Regel ein bis zu mehrere Jahre dauerndes Vorstadium voraus, welches durch Störungen von Kognition, Affekt und sozialem Verhalten gekennzeichnet ist. In dieser Phase sind die diagnostischen Klassifikationskriterien der Schizophrenie nicht erfüllt. Die Abgrenzung dieser Auffälligkeiten gegenüber Besonderheiten der prämorbiden Persönlichkeit oder passageren Entwicklungsauffälligkeiten ist zu beachten. In den letzten zwei Jahrzehnten wurden jedoch Kriterien entwickelt, welche prinzipiell die prädiktive Identifikation von Menschen mit erhöhtem Psychoserisiko für den Übergang in die manifeste Erkrankung erlauben (62), und es wurden Interventionen entwickelt, die dieses Übergangsrisiko klinisch relevant reduzieren können (63) (siehe Module 2, 4c und 5).Verlauf

Der Verlauf zeigt trotz hoher inter- wie intraindividueller Variabilität verschiedene typische Grundformen. Nach mehr oder weniger akuter erster Krankheitsepisode mit Manifestation psychotischer Symptomatik kann es bei etwa 20% der Betroffenen zu einer Wiederherstellung der seelischen Gesundheit (Remission; (64)) ohne späteres Rezidiv kommen. Die Vollremission (gegenüber einer Teilremission) nach Erstmanifestation ist für den weiteren postakuten Genesungsverlauf sicher günstig, aber für den weiteren Verlauf prognostisch nicht eindeutig – bei etwa zwei Dritteln der Betroffenen kann es zu einem episodischen Verlauf kommen, bei dem in den folgenden Jahren erneute psychotische Episoden auftreten. Hier werden zwei episodische Verlaufsformen beobachtet, bei denen es zwischen einzelnen Krankheitsepisoden zu klinischer Vollremission und wiedergewonnener Funktionalität oder zu Teilremissionen mit abgeschwächter, aber persistierender Symptomatik in Form psychotischer Symptome, Störungen von Antrieb, Affektivität und Psychomotorik (Negativsymptomatik) sowie neurokognitiven Störungen und Funktionalitätsseinbußen kommt. Bei weiteren etwa 5-10% der Betroffenen kommt es zu chronisch-progredienten Verläufen ohne abgrenzbare einzelne Krankheitsepisoden.Erfassung und Beurteilung des Verlaufs hängen davon ab, welche Konzepte und Kriterien des unbehandelten und behandelten Verlaufs sowie des kurz-, mittel- und langfristigen Verlaufsausgangs zugrunde gelegt werden. In den vergangenen Jahren sind neben Konzepten der Remission mit vorrangig psychopathologischer Symptomreduktion unter anderem im Rahmen von Recovery-Konzepten komplexe Zielkonstrukte wie Verbesserung des psychosozialen Funktionsniveaus, Lebensqualität, Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit, Hoffnung oder soziale Teilhabe (Inklusion) stärker in den Vordergrund gerückt.Aus wenigen Langzeitstudien gibt es Hinweise, dass in einer Subgruppe (siehe auch Modul 4c) Spontanremissionen und/oder Recovery (65) auch ohne antipsychotische Behandlung möglich sind (66, 67). Randomisierte kontrollierte Studien zu dieser Thematik liegen allerdings derzeit nicht vor. Je nach Definition (65, 68-71) wird unter Recovery die Kombination von klinischer Remission und sozialer (Re-) Integration verstanden, oder aber der Schwerpunkt vorrangig darauf gelegt, ein selbstbestimmtes Leben unter Integration eigener Krankheitserfahrungen und gegebenenfalls vorliegender krankheitsbedingter Einschränkungen führen zu können, ohne dass Recovery in diesem Konzept notwendig mit Symptomfreiheit einhergehen müsste. Dennoch ist davon auszugehen, dass zumindest eine Partialremission auch bei dieser Verlaufsvariante günstig ist, insbesondere was das Vorliegen von kognitiver und negativer Symptomatik angeht (72, 73).

Schließlich sei erwähnt, dass vor allem in Langzeitstudien auch der Endpunkt „Mortalität“ für die Verlaufsbeurteilung verwendet werden kann, da die erhöhte Mortalität bei Menschen mit einer Schizophrenie mit einer erheblichen Verkürzung der Lebenserwartung verbunden ist (siehe Modul 2).

Quelle: https://www.dgppn.de/_Resources/Persistent/88074695aeb16cfa00f4ac2d7174cd068d0658be/038-009l_S3_Schizophrenie_2019-03.pdf, auf Seiten 20 und 21.

Zur S3-Leitlinie hatte ich früher schon einige Male im Forum kommentiert, z.B. hier:

Diese offizielle Empfehlung zur niedrigst möglichen Dosierung ist für mich *die* wesentliche „Novelle“ in der aktuellen S3-Leitlinie Schizophrenie. Sie wurde sicher nicht „einfach so“ neu aufgenommen, sondern dank der jahre- und jahrzenhtelangen Engagements bestimmter Psychiater und weiterer Fachleute, z.B. Prof. Volkmar Aderhold:

Beim o.g. Abschnitt zum Verlauf der Schizophrenie begrüße ich, dass das Konzept der Recovery erwähnt wird und dass Recovery nicht mit Symptomfreiheit einhergehen muss.

Denn wie wir oben auch nachlesen können, wurde und wird der Verlauf ja bis heute meistens danach bemessen, ob und wie oft Betroffne Rückfälle erleiden. Aus meinen bisherigen Arztbriefen kann ich auch herauslesen, dass Psychiater:innen unter „Vollremission“ Symptomfreiheit verstehen.

Gleichzeitig steht oben nicht, dass „kognitive und negative Symptomatik“ nicht nur durch die Erkrankung, sondern erst durch die Medikation entstehen kann. Das widerspricht meinen persönlichen Erfahrungen und finde, dass diese Tatsache immer noch nicht in der S3-Leitlinie angekommen ist.

Für mich ist es eben sehr fraglich, ob wir als Schizophreniebetroffene einen guten Verlauf haben, nur weil wir mehrere Jahre keinen Rückfall erlitten haben. Dass wir „Störungen von Antrieb, Affektivität und Psychomotorik (Negativsymptomatik) sowie neurokognitiven Störungen und Funktionalitätsseinbußen“ haben, kann erstens medikamentös verursacht werden und zweitens müssen diese Störungen uns nicht bewusst werden.

Meine früheren Psychiater:innen hätten mich während der ersten sechs Jahren nach meiner Erstdiagnose wahrscheinlich in die Kategorie: „Günstiger Verlauf bei anhaltender Vollremission“ eingeordnet, womit ich ein großes Problem habe, weil ich damals durch die Medikamente künstlich verursachte, „kognitive und negative Symptomatik“ hatte, die mir nicht bewusst war und weswegen ich sie den Psychiater:innen gegenüber auch kaum benennen konnte.

Problematisch finde ich auch, dass für „Menschen mit erhöhtem Psychoserisiko“ Interventionen entwickelt wurden, bei denen sie nicht nur mit nichtmedikamentösen Therapien, sondern u.a. auch mit Neuroleptika „behandelt“ wurden, und das nicht zu knapp!

Z.B. wurden Jugendliche mit durchschnittlich 17 Jahren mit bis zu 30 mg Aripiprazol über maximal 6 Wochen „behandelt“:

https://www.europsy.net/app/uploads/2013/11/2.-EPA-Guidance-on-the-early-intervention-in-clinical-high-risk-states-of-psychoses.pdfEine Quelle für die Drittel-des-Drittels-Regel habe ich zwar darin nicht gefunden, aber ich denke, dass die S3-Leitlinie noch viel Luft nach oben hat, wenn es um ihre Empfehlungen zu möglichst medikamentenfreien Therapien der Schizophreniebetroffenen geht (edit: ganz zu schweigen von den „Menschen mit erhöhtem Psychoserisiko“)

-

Diese Antwort wurde vor 3 Jahren von

Mowa geändert.

Mowa geändert.

29/01/2023 um 8:40 Uhr #265372Ps dein Photo du siehst sehr lieb aus

Danke Floeckchen, ja es ist ein Selfie, das mein Mann unmittelbar nach dem Konzert in der Berliner Philharmonie aufgenommen hat. Rechts neben mir im Bild ist meine Schwiegeroma zu sehen, links neben mir mein Mann

29/01/2023 um 11:22 Uhr #265422

29/01/2023 um 11:22 Uhr #265422Die ersten Balkonpflanzen erwachen aus ihrer Winterruhe

Die Szechuanpfefferpflanze scheint auch überlebt zu haben, zum Glück! Vielleicht können wir dieses Jahr die ersten Pfefferkörner ernten.

30/01/2023 um 5:44 Uhr #265653Guten Morgen zusammen,

so – heute Morgen habe ich meine (derzeitige niedrigst mögliche) Aripiprazoldosis von 1 mg eingenommen, nachdem ich 12 Tage lang eine erhöhte Dosis von 1,5 mg/d genommen hatte.

Ich war seit Dienstag 17.01. krankgeschrieben, und heute kehre ich zur Arbeit zurück. Ich glaube, ich könnte noch etwas stabiler werden. Ich bin mir nicht sicher, ob 1 mg/d Aripiprazol diese Woche ausreichen würde, wenn ich wieder mehr Stress ausgesetzt bin.

Das werde ich dann einfach sehen.

Gleich will ich meine Gewichtsübungen durchführen, was ich auch viele Wochen vernachlässigt habe und weswegen ich mich auch schon ziemlich eingerostet fühle.

Wünsche allen einen guten Start in die neue Woche

Liebe Grüße,

Mowa31/01/2023 um 17:59 Uhr #265907Hallo zusammen,

der zweite Arbeitstag nach meiner 2-wöchigen Krankschreibung geht zu Ende. 8 Stunden durcharbeiten kann ich noch nicht, es waren eher 6 Stunden.

Was mir im Moment besonders gut tut, sind Gewichtsübungen, Schlaf, Singen und genussvolles Essen, als Ausgleich zur konzentrierten Kopfarbeit.

Mein Psychiater hatte mir vor zwei Wochen gesagt, ich sei unerschrocken, und manche Patienten würden in meiner Lage in die Klinik gehen.

Seit gestern haben die (Früh-)Symptome zugenommen. Es kann sein, dass sie durch die Reduktion von 1,5 mg auf 1 mg Aripiprazol bedingt wurden. Sicherlich auch, weil ich jetzt mehr Stress und Reizen ausgesetzt bin.

Wenn die Symptome in den nächsten Tagen stärker werden anstatt abzuklingen, werde ich mich erneut krankschreiben lassen müssen.

Mal abwarten

Wünsche allen einen guten Abend!

Liebe Grüße,

Mowa31/01/2023 um 18:24 Uhr #265911 Anonym

Anonym

Liebe mowa ich wünsche dir ganz viel Energie. LG Floeckchen

31/01/2023 um 19:31 Uhr #265922

31/01/2023 um 19:31 Uhr #265922Guten Abend liebe @Mowa,

schade, dass wieder (Früh)Symptome aufgetaucht sind. Ich wünsche dir, dass sie schnellstens wieder verschwinden.

Gute Besserung dir.

Liebe Grüße und einen schönen Abend Pia

Petition für einen Wandel im psychiatrischen Gesundheitswesen und in der Psychopharmakologie – an die WHO und weitere:

-

Diese Antwort wurde vor 3 Jahren von

-

AutorBeiträge

- Das Thema „Notizen von Mowa – Teil 3“ ist für neue Antworten geschlossen.

2 thoughts on “Notizen von Mowa – Teil 3”

Comments are closed.